Ricorre in questi giorni di luglio 2025 il 50° anniversario della missione congiunta tra una navicella americana Apollo e una russa della serie Soyuz, che ha segnato la prima collaborazione nei viaggi umani nello spazio tra gli Stati Uniti e l’allora Unione Sovietica. Ripercorriamo ora quella prima storica impresa, che mise fine alla grande gara spaziale che caratterizzò gli anni sessanta del XX secolo.

Sono le 14:20 italiane di martedì 15 luglio 1975 quando un potente razzo vettore A2 si innalza nel cielo del cosmodromo sovietico di Baikonur, lanciando verso l’orbita terrestre la navicella Soyuz 19 con a bordo i cosmonauti Aleksei Leonov, comandante della missione, eroe dell’Unione Sovietica e primo uomo nella storia a compiere una “passeggiata spaziale” dieci anni prima durante il volo della Voskhod 2, e Valeri Kubasov, ingegnere, tra i protagonisti della prima saldatura di metalli nello spazio durante la missione Soyuz 6 nell’ottobre del 1969.

Per la storia della cosmonautica sovietica, la missione che decolla oggi è diversa da tutte quelle che l’hanno preceduta per due motivi straordinari e particolari: il primo è che per la prima volta il lancio viene trasmesso in diretta TV in mondovisione, con un seguito di oltre cento milioni di spettatori nella sola Unione Sovietica; il secondo è che a sette ore e trenta minuti di distanza (alle 21:50 in Italia), dalla rampa di lancio 39-B del Centro spaziale Kennedy in Florida, un Saturn IB immette in orbita una navicella Apollo con a bordo tre astronauti allo scopo di incontrare il veicolo sovietico: i tre sono Thomas Stafford, veterano dello spazio, Vance Brand e Donald Slayton.

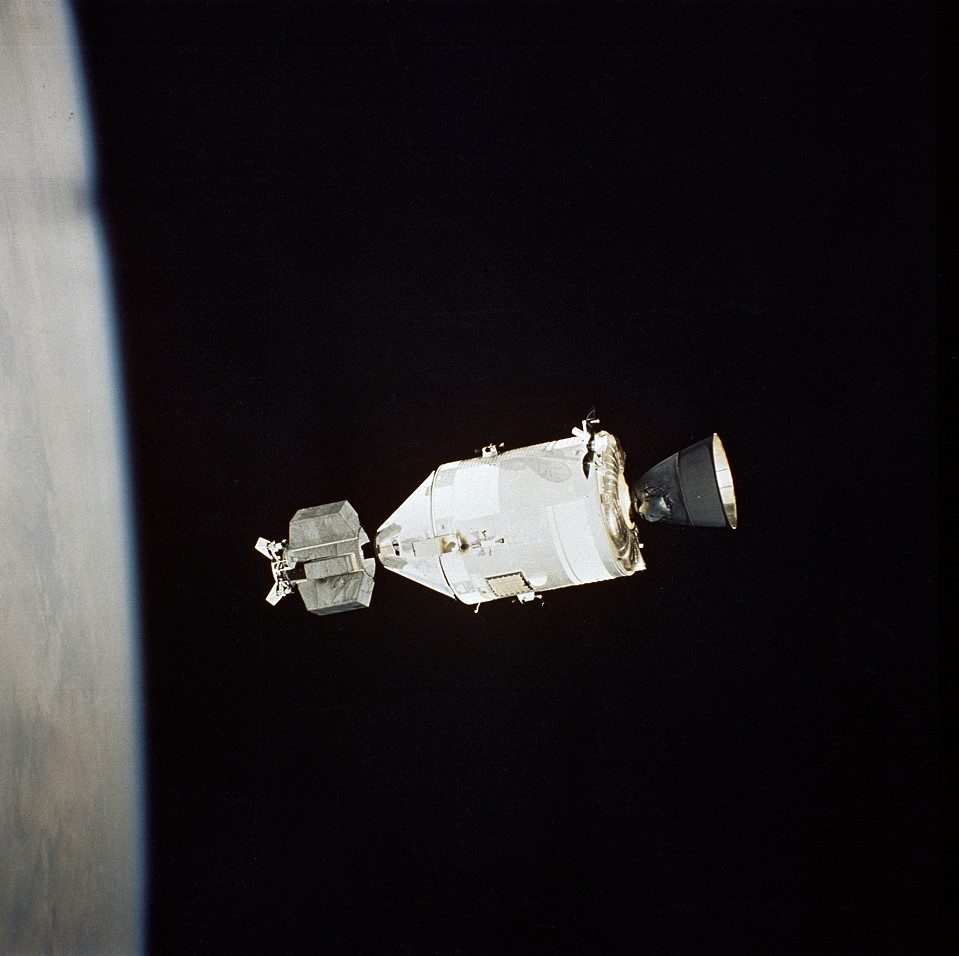

Pochi minuti dopo il lancio l’Apollo si inserisce in orbita a circa 220 km di altezza con lo stesso grado di inclinazione, ossia 51,8 gradi, della navicella sovietica. È l’inizio della storica missione denominata ASTP (Apollo Soyuz Test Project). L’Apollo di Stafford e la Soyuz di Leonov sono le protagoniste della prima esperienza di cooperazione internazionale nello spazio.

C’è da ricordare che la prima iniziativa spaziale congiunta tra Stati Uniti e Unione Sovietica si era avuta undici anni prima, nel 1964, con gli esperimenti di riflessione delle onde radio mediante il satellite-pallone Echo 2, ma da allora in poi la collaborazione tra le due grandi protagoniste della “corsa spaziale” si è limitata a un semplice, e a volte diffidente, scambio di opinioni.

Tuttavia, grazie anche al miglioramento dei rapporti politici tra i due paesi, tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta, durante la presidenza Nixon, la cooperazione si è fatta più concreta, tanto che nel maggio del 1972 è stato sottoscritto un accordo quinquennale che prevede lo studio e la realizzazione di “un sistema compatibile di rendez-vous e aggancio delle stazioni e delle navicelle abitate dell’Unione Sovietica e degli Stati Uniti, al fine di accrescere la sicurezza dei voli umani nello spazio e di avere l’occasione in avvenire di effettuare esperienze scientifiche congiunte”. Il primo obiettivo dell’accordo è un volo combinato in orbita terrestre tra una cosmonave Soyuz e una navicella Apollo.

I problemi di compatibilità tecnica da risolvere sono numerosi: innanzitutto, le differenze esistenti tra i dispositivi di aggancio dei due veicoli. Per superare l’ostacolo senza dover modificare la struttura originale dell’Apollo, i tecnici della NASA costruiscono uno speciale “modulo di docking”, che da un lato si incastra all’estremità dell’astronave americana, dopo essere stato estratto dal suo alloggiamento posto nell’ultimo stadio del razzo vettore (in pratica si eseguiva l’identica manovra che avveniva durante le missioni verso la Luna con l’estrazione del modulo lunare dall’involucro del terzo stadio), dall’altro risulta adatto a raccordarsi con la Soyuz sovietica.

Un altro problema è rappresentato dalle condizioni di passaggio degli equipaggi da un veicolo all’altro: a bordo dell’Apollo si respira un’atmosfera composta di ossigeno puro con una pressione del 34% dell’atmosfera terrestre, mentre sulla Soyuz si respira la normale aria composta da ossigeno e azoto, e quindi un trasferimento diretto degli astronauti potrebbe provocare dei gravi scompensi organici: a ciò si pone rimedio installando una camera di compensazione nel modulo di aggancio.

Altre difficoltà nella realizzazione dello storico volo riguardano le comunicazioni radio tra i due veicoli una volta in orbita intorno alla Terra e inoltre il superamento delle ovvie barriere linguistiche.

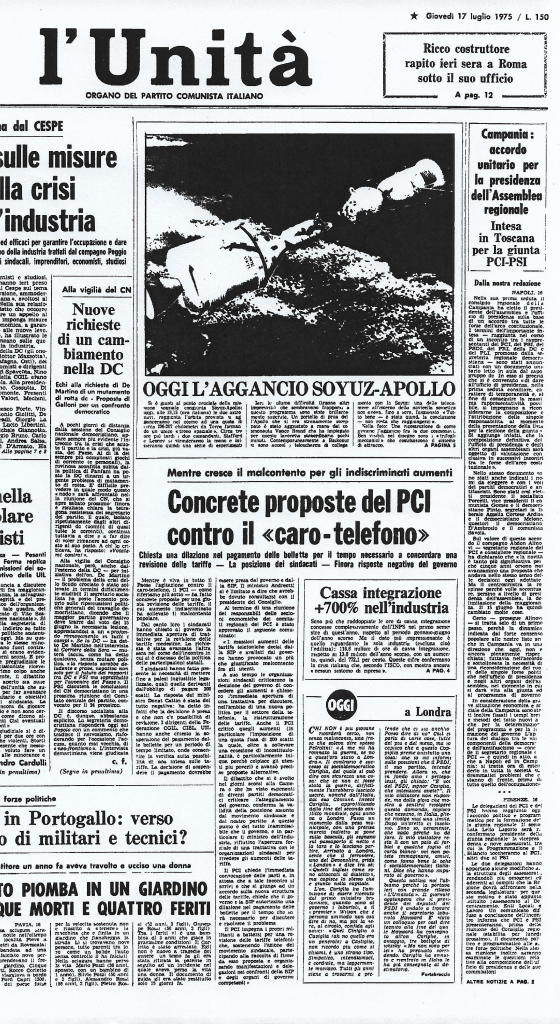

Tutti questi problemi vengono felicemente superati e così il 17 luglio 1975, cinquantuno ore e 49 minuti dopo il lancio della Soyuz 19, le due navicelle effettuano un perfetto aggancio in orbita a 225 km di altezza. La manovra è seguita in diretta TV in tutto il mondo. In Italia sono le 18:10 di un caldo giovedì.

Alle 21:19, a tre ore dallo storico “docking”, vengono aperti i portelli della camera di compensazione e i due comandanti Leonov e Stafford si incontrano a metà strada nel tunnel di collegamento: la loro lunga e calorosa stretta di mano viene seguita con entusiasmo e commozione da milioni di telespettatori in tutto il mondo, compresi anche i due cosmonauti Piotr Klimuk e Vitali Sevastiyanov che si trovano a bordo del laboratorio spaziale Salyut 4 da maggio. I due equipaggi si scambiano le rispettive bandiere nazionali insieme al vessillo delle Nazioni Unite. Ricevono dalla Terra che scorre sotto (o sopra?) le loro navicelle i saluti e gli auguri per la buona riuscita del volo da parte del primo ministro sovietico Leonid Breznev e del presidente americano Gerald Ford.

Il programma di lavoro per gli equipaggi nei due giorni in cui le navicelle formano un unico “treno spaziale” è intenso: trentadue esperimenti scientifici, dallo studio sugli effetti della microgravità, all’astronomia, alla medicina e all’osservazione della Terra. Avviene anche una seconda manovra di docking, dopo uno sganciamento e il successivo riaggancio durante la quale è la Soyuz a fare da cacciatore e l’Apollo da lepre, a differenza di quanto è successo nella prima storica operazione.

Particolarmente spettacolare è la realizzazione di una eclisse solare artificiale, durante il quale è l’Apollo che fa da disco di occultazione del Sole, mentre l’equipaggio della Soyuz effettua osservazioni della nostra stella scattando foto della corona solare. I cinque trovano anche il tempo di partecipare in collegamento TV ad una conferenza stampa “spazio-Terra” della durata di trenta minuti con alcuni giornalisti americani e russi che dalle basi a terra di Houston e Mosca seguono lo sviluppo della missione.

Due giorni dopo, il 19 luglio, i due equipaggi si congedano. Sono le 17:26 ora italiana: sbloccato il meccanismo di aggancio, le due navicelle prendono le rispettive strade del ritorno. “Missione compiuta”, comunica il comandante della Soyuz 19 Leonov allontanandosi dall’Apollo. “Bello spettacolo, Soyuz”, gli fa eco il veterano dello spazio Thomas Stafford.

La navicella russa rientra sulla Terra, per la prima volta nella storia dei voli spaziali sovietici in diretta televisiva, il 21 luglio atterrando nelle steppe del Kazakhstan. L’Apollo invece continua ad inanellare giri intorno al nostro pianeta ancora per altri tre giorni: ultimo viaggio del glorioso “vascello” che ha portato ventiquattro americani verso la Luna, dodici dei quali vi hanno camminato, esplorandola e riportando sulla Terra più di trecento chilogrammi di suolo selenico.

La missione ASTP è un volo congiunto svolto nel miglior modo possibile, anche se nel finale, durante il rientro della navicella Apollo viene evitata per poco una tragedia che sarebbe potuta costare la vita ai tre astronauti americani.

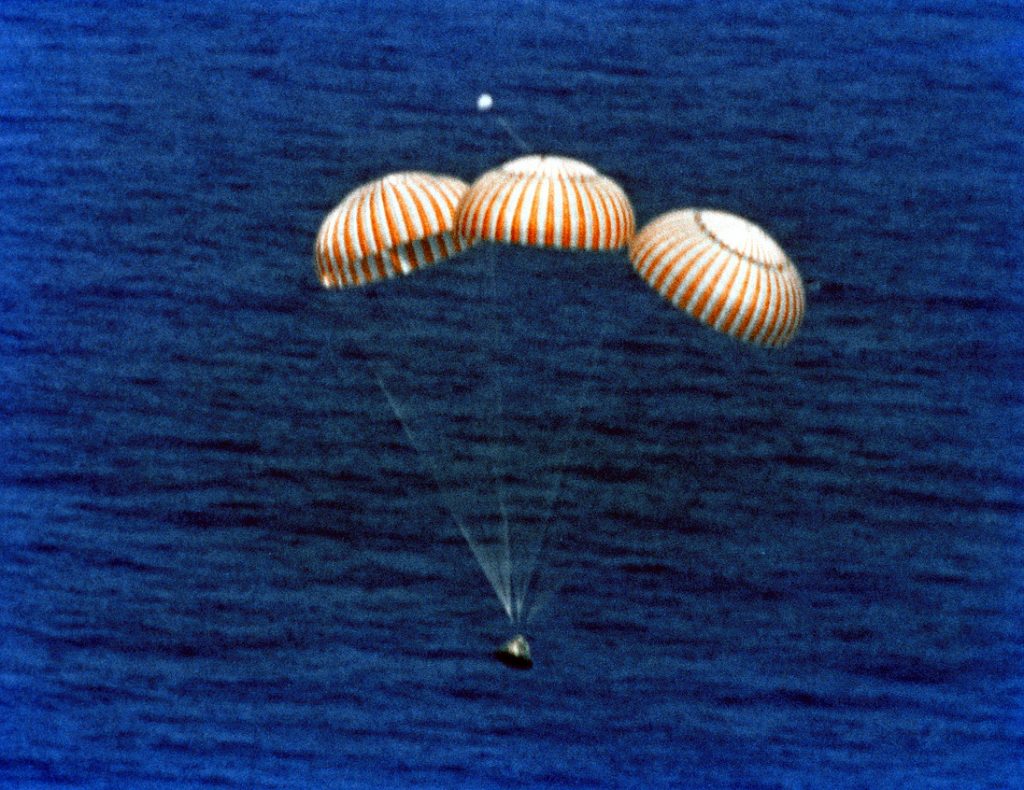

Poco dopo aver effettuato la manovra di ingresso nell’atmosfera, dei gas tossici penetrano dal circuito di ventilazione all’interno della cabina a causa di una valvola degli RCS (Reaction control system, serie di propulsori grandi e piccoli per il controllo dell’assetto) probabilmente aperta per errore da uno dei tre astronauti; inoltre anche i paracadute principali non si aprono automaticamente, richiedendo l’intervento per lo spiegamento manuale da parte di Brand.

In conseguenza di ciò, l’ammaraggio nell’Oceano Pacifico avviene abbastanza violento, capovolgendo la capsula. È Brand che nuovamente interviene azionando il congegno che raddrizza in maniera corretta l’Apollo prima di perdere i sensi. Prontamente il comandante Stafford riesce a fare indossare all’astronauta svenuto una maschera di ossigeno e ad aprire il portellone della navicella, facendo defluire all’esterno i gas tossici e facendo entrare all’interno della cabina la fresca aria marina del Pacifico. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque, anche se Stafford, Slayton e Brand rimarranno per circa due settimane in ospedale per osservazioni.

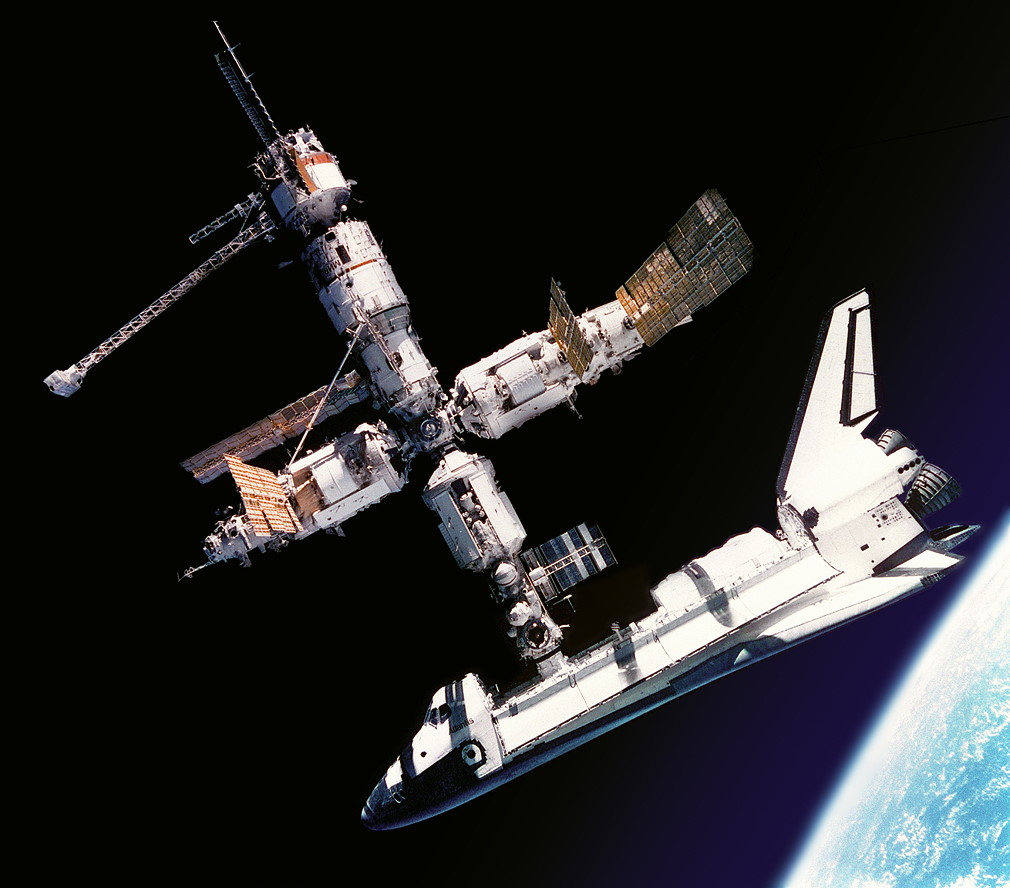

Lo storico volo congiunto dell’ASTP, nonostante il successo e la promessa di continuare la cooperazione tra le due superpotenze, non ebbe un seguito immediato, anche a causa dell’invasione sovietica dell’Afghanistan. Bisognerà attendere il febbraio del 1994, tre anni dopo la caduta dell’Unione Sovietica, per vedere un cosmonauta russo viaggiare insieme ad astronauti della NASA (Sergei Krikalyov, nella missione della navetta Discovery STS-60), e venti anni esatti, nel giugno 1995, per vedere di nuovo un veicolo della NASA, lo Shuttle Atlantis (STS-71), attraccare alla stazione orbitale russa MIR nell’ambito del programma russo-americano Shuttle-Mir.