Questo è il testo della puntata del 5 maggio 2025 del podcast Il Disinformatico della Radiotelevisione Svizzera, scritto, montato e condotto dal sottoscritto. Il testo include anche i link alle fonti di questa puntata.

Le puntate del Disinformatico sono ascoltabili anche tramite iTunes, YouTube Music, Spotify e feed RSS. Il mio archivio delle puntate è presso Attivissimo.me/disi.

È passato da pochi giorni il trentaduesimo anniversario della nascita formale del Web, ossia di Internet come la conosciamo oggi. Rispetto all’idea originale, però, sono cambiate tante cose, non tutte per il meglio.

Questa è la storia di come è nato il Web, di cosa è andato storto e di come rimediare, con una lista di “No” da usare come strumento correttivo per ricordare a chi progetta siti, e a noi che li usiamo, quali sono i princìpi ispiratori di un servizio straordinario come l’Internet multimediale che ci avvolge e circonda oggi, e a volte ci soffoca un po’ troppo con il suo abbraccio commerciale.

Benvenuti alla puntata del 5 maggio 2025 del Disinformatico, il podcast della Radiotelevisione Svizzera dedicato alle notizie e alle storie strane dell’informatica. Io sono Paolo Attivissimo.

[SIGLA di apertura]

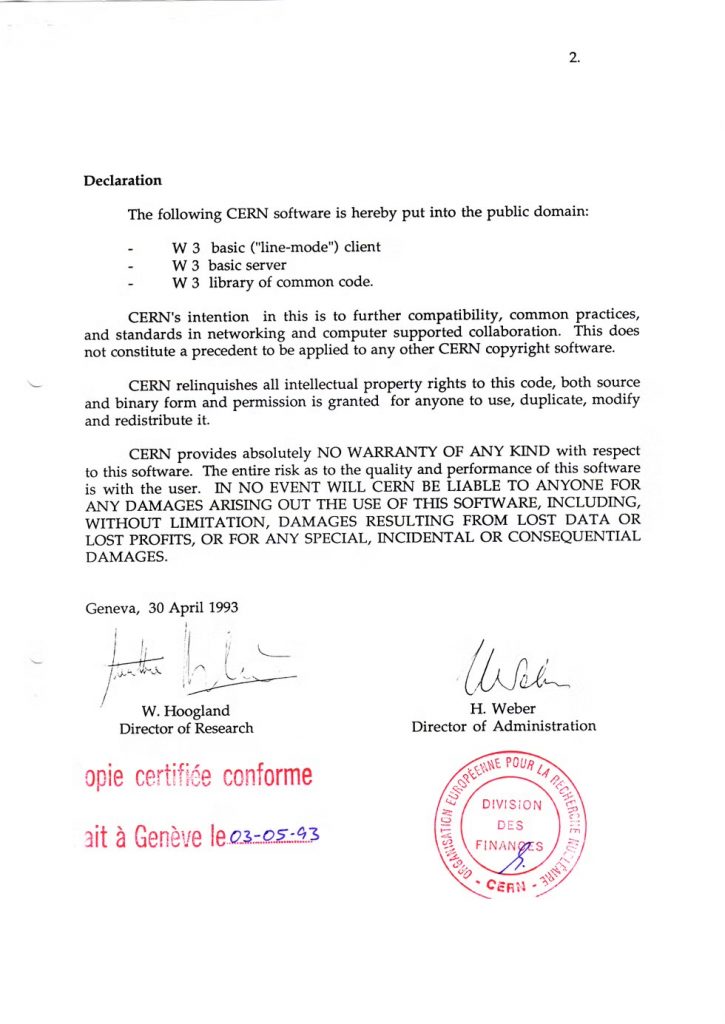

Siamo nel 1993. È il 30 aprile. A Ginevra, un timbro rosso della Divisione delle Finanze dell’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, quella che oggi chiamiamo comunemente CERN, si imprime su un singolo foglio di carta firmato dal direttore della ricerca e dal direttore dell’amministrazione.

Quel foglio contiene una dichiarazione molto semplice, ma di portata letteralmente planetaria: dice che tre software sviluppati al CERN diventano di pubblico dominio e sono quindi liberamente utilizzabili, copiabili, modificabili e ridistribuibili da chiunque. Quei tre software sono gli elementi fondamentali del Web che usiamo oggi, inventato appunto da un dipendente del CERN, Tim Berners-Lee, quattro anni prima, insieme a Robert Cailliau.

Internet esisteva già, fin dalla fine degli anni Sessanta, ma soltanto in forma testuale elementare. L’invenzione di Berners-Lee e Cailliau la trasformava, permettendo di collegare fra loro pagine differenti con dei link cliccabili, creando una ragnatela di documenti interconnessi (per questo si chiama Web, ossia appunto “ragnatela” in inglese) e consentendo di includere in una stessa pagina testo, immagini, video e suoni. Una rivoluzione oggi un po’ dimenticata, visto che sono passati tre decenni abbondanti, e basata su un ideale di apertura e di libero accesso che da allora si è perso per strada.

Oggi siamo abituati a un’Internet commerciale, ma va ricordato che inizialmente Internet era un servizio dedicato alla comunicazione tra membri di istituzioni accademiche, basato su standard aperti, pensato per abbattere le barriere e le incompatibilità fra i computer e i sistemi operativi differenti e facilitare la condivisione del sapere.

Adesso, invece, le barriere vengono costruite appositamente: per esempio, invece della mail, che è aperta a tutti, non è monopolio di nessuno e funziona senza obbligare nessuno a installare un unico, specifico programma, si usano sempre di più i sistemi di messaggistica commerciali, come per esempio WhatsApp, che appartengono a una singola azienda, funzionano soltanto con l’app gestita e aggiornata da quell’azienda e sono incompatibili tra loro.

Ci sono alternative non commerciali, basate su standard aperti, come Mastodon, che conta alcuni milioni di utenti, ma la stragrande maggioranza delle persone è insediata da tempo su WhatsApp e simili e non può traslocare perché se lo facesse perderebbe tutti i contatti che ha, ed è quindi prigioniera e obbligata a cedere tutti i dati personali che il gestore di quella app pretende di volta in volta in cambio del proprio servizio.

La misura di quanto ci siamo allontanati da quell’ideale di apertura e compatibilità di trentadue anni fa è evidente nell’interazione di tutti i giorni con qualunque sito Web: invece di poter semplicemente consultare le informazioni che desideriamo, veniamo assillati da richieste di login, cookie, creazione di account, identificazione di scritte distorte, e così via. È talmente onnipresente che molti ormai la considerano la normalità, una scomodità necessaria e inevitabile, e anche chi progetta i siti Web pensa che sia giusto fare così, senza alternative.

Ma immaginate per un momento come vi sentireste se un negozio fisico si comportasse come un sito Web tipico di oggi. Volete comperare un paio di calzini? Ancora prima di varcare la soglia del negozio dovrete dare un indirizzo di mail e creare un account, anche se non siete sicuri di voler comperare nulla e probabilmente non metterete mai più piede in quel negozio. E dovete creare una password, ma non una password qualsiasi usa e getta: una che abbia un tot di caratteri maiuscoli e minuscoli, di cifre e di caratteri di punteggiatura.

E poi dovete ricordarvela, altrimenti la prossima volta dovrete rifare tutto da capo. E adesso dovete guardare una griglia di immagini microscopiche di strade e cliccare solo su quelle che mostrano strisce pedonali e non su quelle che raffigurano scale o cancellate; e guai a sbagliare. E tutto questo perché volevate soltanto comprare un paio di calzini.

La frustrazione della situazione attuale del Web è riassunta molto bene da un elenco che circola online in varie versioni in questo periodo. Una delle più gustose è quella pubblicata su Mastodon da Max Leibman [link] e ampliata con gusto e sarcasmo da molti commentatori.

Ve la traduco e adatto in italiano per comodità e perché nella sua brevità è sia un manifesto di protesta per noi utenti, sia un promemoria di cosa non fare per chi progetta app e siti Internet e non vuole irritare i propri potenziali clienti o lettori.

- No, grazie, non desidero installare la tua app.

- No, grazie, non voglio che la tua app si avvii da sola quando avvio il mio telefono o computer.

- No, grazie, non voglio che tu metta un’icona della tua app sullo schermo del mio computer.

- No, non voglio iscrivermi alla tua newsletter e non voglio ricevere mail da te.

- No, grazie, non voglio nemmeno ricevere notifiche sulle ultime meravigliose novità della tua azienda.

- No, grazie, non voglio lasciare un commento che racconti come è stata la mia esperienza nell’usare il tuo sito.

- No, non voglio aprire un account.

- No, non voglio aprire un account usando il mio accesso a Google o a un altro servizio, così potrete scambiarvi dati su di me.

- No, non desidero entrare nel tuo sito con un account “per avere un’esperienza più personalizzata”.

- No, non voglio darti pieno accesso alla mia rubrica dei contatti per poterli tempestare di annunci su quanto siano belli i tuoi prodotti.

- No, non voglio che tu legga le mie foto o i miei messaggi.

- No, non voglio che tu possa accedere ai miei file, alla mia fotocamera, al mio microfono o al mio altoparlante.

- E no, assolutamente non voglio che tu mi tracci con la localizzazione.

- No, non voglio cliccare un “Lo faccio dopo” o “Non adesso”. Se ho detto di no, è no. “No” non vuol dire “magari più tardi”.

- No, non voglio che tu faccia partire automaticamente il video incorporato nella tua pagina mentre la sto leggendo. Sto leggendo, non posso guardare un video.

- No, non desidero i tuoi “cookie facoltativi”. Se sono facoltativi, non dovresti neanche chiedermeli.

- No, non voglio lasciarti un giudizio da una a cinque stelline da associare alla mia identità online.

- No, non voglio postare automaticamente un messaggio sui social network dicendo a tutti i miei amici che ho acquistato da te un prodotto.

- No, non voglio darti il mio numero di telefono così mi potrai mandare offerte via SMS.

- No, non voglio usare il mio numero di telefono come numero di iscrizione al tuo sito e non voglio aggiungerlo al mio account “per maggiore sicurezza”, perché sappiamo benissimo entrambi che la sicurezza non c’entra niente.

- No, non voglio fare a meno della bolletta cartacea o dello scontrino, che poi devo stampare io a spese mie.

- No, non voglio cliccare su “Mi piace” o “Iscriviti al mio canale”.

- E no, non voglio che una cosiddetta “intelligenza artificiale” cerchi di farmi assistenza quando chiedo aiuto o che ascolti il mio consulto medico e scriva al posto tuo gli appunti che riguardano la mia salute o i miei acquisti.

La ragione per cui così tanti siti ignorano queste semplici richieste degli utenti di essere lasciati in pace è la raccolta massiccia di dati di marketing sfruttabili e rivendibili. Il motivo per cui insistono a farvi installare la loro app invece di visitare il loro sito è che le app tipicamente danno loro accesso a molti più dati su di voi o sulle vostre attività. La loro insistenza nel farvi scrivere recensioni e commenti serve per farvi spendere tempo a loro vantaggio e per il loro profitto e per avere contenuti sui quali addestrare le loro intelligenze artificiali, non per darvi la possibilità di esprimere costruttivamente la vostra opinione.

In altre parole, quella lunga litania di “No” serve a ristabilire il giusto equilibrio fra cliente e venditore. Il cliente non deve lavorare gratis per il venditore; non è al suo servizio e non è a sua volta un prodotto da vendere.

Se vi siete riconosciuti in qualche punto di quest’elenco di rifiuti garbati ma fermi, avete colto l’essenza del problema: è ora di riprendere l’abitudine di dire “no” a questa pressione crescente. Anche quando la richiesta è insistente e irritante. E se cliccare su “No” significa non poter usare un servizio, un sito o un negozio, non vuol dire che è giunto il momento di cliccare su “Sì”. È giunto il momento di trovare un’alternativa.

E se siete dall’altra parte della barricata, cioè dalla parte di chi crea siti, è giunto il momento di spiccare e distinguervi creando quell’alternativa, se non c’è già. Buon lavoro!

Fonti

When the Internet Was Invented, It Was First Just for Scientists, Popular Mechanics (2023)

The web’s most important decision, The History of the Web (2023)

The birth of the Web, Home.cern